Vol.10 浜松市美術館 島口直弥さん

1971年、浜松市の市政60周年を記念し、浜松城のすぐ近くに建てられた浜松市美術館。市民に身近な美術館として50年以上の長きにわたり愛されています。

こちらで学芸員をされる島口さんにお話を伺いました。

(以下、島口さんのお話)

内田六郎さんという当地のお医者さんが美術品のコレクターで、浮世絵や大津絵、ガラス絵などのコレクションを寄贈していただいたのが当館の始まりです。

この「内田コレクション」と、中国の金銅仏や石仏といった仏教芸術に関するラインナップの「小杉コレクション」、この2つが当館の核となる収蔵品です。

所蔵品 「草と赤土の道」岸田劉生

これらに加え、最近は当地にゆかりのある作品も蒐集しています。

例えば「麗子像」で知られる岸田劉生は、浜松に山本貞次郎というパトロン・コレクターが在住していました。

今、東京国立博物館にある有名な「麗子微笑」(重要文化財)も、以前は浜松にあったものなんです。ですから≪草と赤土の道≫という草土社(岸田を中心に創設された洋画団体)に関連する作品も所蔵しています。

当館は開館から今年で52年目を迎えます。

2年前の2021年には、開館50周年記念として地域の仏像を集めた「みほとけのキセキー遠州・三河の寺宝展ー」という企画展を開催しました。

ここでは、琵琶湖と同じように、浜名湖周辺の水辺や街道沿いに平安・鎌倉仏が多く残っていることを示す展示をしました。

その後、調べていくうちにこのテーマがより明確になったので、これを主題として、この10月から「みほとけのキセキⅡ ―遠州・三河のしられざる祈り―」を開催することになりました。

天竜川河口西岸に頭陀寺(ずだじ)というお寺があるのですが、これが遠江国唯一の定額寺(じょうがくじ/国分寺に順ずる寺院)でした。

この天竜川下流域の東西に古い仏像が伝わることから、この地域も仏教文化が栄えた地域だったと言えるでしょう。

前回展は、浜名湖周辺の仏教文化圏を主軸としていたんですが、今回は天竜川を含め、その他の水辺にもスポットを当てています。

生活をしていくうえで水は欠かせない存在で、神聖なイメージもあります。

そこに人が集まり、寺院が建てられ、仏像も造られていたんですね。

この展覧会でまずお勧めしたいのはこちらの千手観音立像です。

12世紀の仏像で、作りが非常に都的、スタイリッシュ。

円満で穏やかな顔や浅くて流麗な衣の彫りで、造形的に誇張せず、必要最低限で表現をしています。

都の仏師が造った、または携わったと見ています。

定光寺蔵となっていますが、隣の旧蓮華寺の観音堂で、地域の人々も含め大切に守られています。

この辺りには平安時代に池田荘という荘園がありました。荘園領主の藤原俊盛は天皇家と親戚関係にあり、都との関係が深かったと思われます。

だからこそ、この地域に都らしいこの像が残されているのではないかと考えています。

この像は一室にドンと大きく展示をして360度見られるようにしますので、通常なかなか見られない背面や側面をじっくりと見ていただきたいですね。

<島口さんから お像の搬入時の貴重な画像をお借りしました>

厨子から姿を見せる千手観音立像

搬出前のコンディションチェック

業者による梱包を終えた千手観音立像

女神坐像 府八幡宮蔵

もう1つ、この女神坐像もイチオシです。

像高48.3センチと大きなものではないのですが、一木造りで体の中央に木の節がそのまま出ています。

神木、霊木を用いて、その木から現れたように造られているんですね。

過去に公開したことは一度もない貴重な像です。

+―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――+

前回展は興業的にも成功して、多くの来館者にも喜んでいただけたのですが、特に文化財をお貸しいただいたお寺の方に本当に喜んでいただけたのが嬉しかったです。

「これはもう2回目をやるしかない」と思い、今回の開催に至りました。

今回の展示で、遠州地域の仏教文化圏について丹念に追って理解していただくのも嬉しいですし、何も考えずに展示室に入り、仏像一体一体と対峙して、その造形のよさや美しさをじっくり味わっていただくのも一興です。

「よい仏像を集めている」という自負がありますので、展示された像と向き合って、じっくり対話していただきたいです。

学芸員をしていて、自分が興味・関心の高い分野・事象を調査し、その現物に触れられること、その研究成果を展覧会という形で皆さんに楽しんでもらえるという一連の過程に、楽しさとやりがいを感じています。

今回の展覧会もその1つです。

この「みほとけのキセキⅡ」に向けた調査研究をする中でも新しい発見がたくさんありました。

今後「Ⅲ」 「Ⅳ」…と企画を続けていけたらいいなと思っています。

企画展「みほとけのキセキⅡ展 ー遠州・三河のしられざる祈りー」

期間:2023年10月14日(土)~12月3日(日)

<プロフィール>

島口直弥 (しまぐちなおや)

静岡大学卒業(2008年) 浜松市美術館学芸員、浜松市教育委員会指導主事、静岡大学情報学部非常勤講師、袋井市文化財保護審議会委員(2023年現在)

企画した主な展覧会は「仲山計介展-エオンタ 存在するモノ達-(2020年)」、「みほとけのキセキ-遠州・三河の寺宝展-(2021年)」、「ハイジ展-あの子の足音がきこえる-(2022年)」、「みほとけのキセキⅡ-遠州・三河のしられざる祈り-(2023年)」(すべて浜松市美術館単独オリジナル企画)。その他、巡回展多数担当。

Vol.9 総本山善通寺 宝物館 松原潔さん

弘法大師 空海の誕生地として知られる香川県善通寺市にある真言宗善通寺派総本山 善通寺は、京都の東寺、和歌山の高野山と並ぶ弘法大師三大霊跡の一つ。

創建以来、弘法大師信仰の聖地として参拝者を集める、西日本を代表する古刹です。

広大な敷地内の西院に位置する宝物館で、国宝を含む約2万点もの貴重な文化財を管理する学芸員の松原潔さんにお話しを伺いました。

(以下松原さんのお話)

善通寺の宝物館の創設は1907(明治40)年。

お寺の宝物館としては早い例だと思います。

現在の建物は1973(昭和48)年の開館で、当館向かって左手にある蔵造りの建物が初代の宝物庫となります。

こちらは一般公開していませんが建物としては立派なもので、天井の細工など明治のままの姿が残っているんですよ。

善通寺の創建は平安時代はじめの807(大同2)年で、この地で生誕された弘法大師空海が建てたと伝わります。けれど実は当山ではもっと古いものがたくさん見つかっていて、どうやら空海を輩出した佐伯氏の氏寺があったようなんです。

弘法大師が生まれた頃の当地の文化水準を明らかにすることで、弘法大師が「確かにここにいた」ことを間接的にでも伝えられるのではと思っています。

その使命の上で一番重要だと思われるものが、この「如来像頭部」です。

粘土で作られた仏様というのは、白鳳時代から天平時代にかけてさかんに制作されました。

うねった目やへの字に結んだ口元、豊かな頬の肉どりなど威厳のあるお顔立ちで、東大寺法華堂の不空羂索観音など天平時代の仏様と共通する要素が多いのではないかと思うのです。

1558年、善通寺は大きな兵火でほぼ全焼し(三好実休の兵火)、創建期のご本尊はこの頭部のみが残されました。

江戸時代はじめ、復興の寄進を募るため江戸で出開帳を行った際の記録『霊仏宝物目録』の筆頭にこの像が「土佛薬師如来」と記載されています。

おそらく弘法大師に最もゆかりの深い創建期の像ということで、当時は一番重要な宝物と考えられていたようです。

1/3サイズの全身復元像

損傷の激しいこのお像が実際にはどんな姿だったのか、1/3サイズで全身の復元を試みたものがこちらです。

興福寺の阿修羅の復元など、捻塑像の技法に詳しい愛知県立芸術大学名誉教授の山﨑隆之先生に監修・制作していただきました。

体の部分は残念ながら残っていないので、頭部のサイズを勘案し蟹満寺の釈迦如来坐像の服制(衣服に関する制度・規則)などを参考に作られました。

古い薬師如来は薬壺を持たない作例が多く、こちらも薬壺を持たない薬師如来としています。

中に木芯と藁縄を入れ粘土を貼り付けていくという、当時の捻塑像*の技法で作ってもらいました。

*捻塑像…塑像・脱乾漆造・木芯乾漆造など、素材を盛り上げて造る像のこと

鎌倉時代の記録に薬師三尊と書かれているものもあり、その脇侍に当たる可能性もあります。

でも髪際(はっさい)が連弧状になっていたり、髪の毛筋(けすじ)彫りがなかったりと、古い時代の菩薩像の特徴が見られないため如来像だったと考えられます。

三尊像の菩薩だと如来の両脇にあるので、顔が右向きか左向き、どちらかに向くことが多いのですが、山﨑先生の試作によるとやはり脇侍ではなく、中尊であった可能性が高いということです。

こちらは善通寺で最も重要な寺宝、金銅錫杖頭です。

当山が所蔵する国宝2点のうちの一つで、弘法大師空海が唐に渡った際、師匠の恵果(けいか)阿闍梨から授かったという伝承があります。

錫杖というと簡素なものがほとんどですが、こちらは表裏5体ずつ計10体の仏様が表される豪華な造りです。

すべて鋳造で、光背も表裏別造です。

仏像は数センチと小さいので裏表一鋳で造ってしまえば簡単でしょうが、わざわざ別々に造られ光背は透かしになっているんです。

表面は定印を結ぶ阿弥陀如来坐像、裏面は判然とはしませんが来迎印の阿弥陀如来立像のようです。

中国では来迎印の類例は未だ確認されておらず、中国における現存唯一の作例の可能性があります。

こちらは重文指定の地蔵菩薩像です。

定朝様式の典型ともいえる非常に優しいお顔をされています。

側面から見ると奥行が浅く、猫背になっているところも定朝様式の特徴ですね。

仏像の楽しみ方のひとつとして、立体の面白さがあります。

正面から見ると量感があるように見えても、横にまわると意外とペッタンコだったり。

おそらく正面から側面にかけての面のとり方が急激でなくゆったりと曲げていくという彫り方をすると、そういう量感が出るのかなと。

水野敬三郎先生のご著書で読んだのですが、仏像には「虚」の体型と「実」の体型というものがあるそうです。

定朝様式の仏像は「虚」の体型にあたるのですが、この姿勢は仏と観想するときの呼吸法とも関係していて、息を吐いた時の状態をあらわしているといいます。

この姿勢にはちゃんと意味があるんですよね。

やわらかい印象も含めすべてが連動していて、そういったものが優れた仏像の特徴のひとつかもしれないですね。

+―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――+

宝物館の所蔵品に関してはある程度環境が保たれていますが、実際にお寺で使われている仏様や仏具など、いずれ文化財となるものは保存と活用の兼ね合いが難しいところです。

礼拝(活用)することを基本にしていますが、どのタイミングで使用を中止し宝物館へ移すのか、本当に難しいです。

文化財の保存状態を常にチェックし、可能な限り活用する手伝いというのも、寺院の宝物館としては重要な仕事なんです。

牡丹図屏風という古い屏風があって、式典などで実際に使っていたんです。

痛みが激しいので修理の相談があったのですが、桃山時代から江戸時代初頭のものだとわかり、すぐ宝物館へ移しました。

そういうものがまだまだ出てくる可能性があるんですよね、文化財級のものが(笑)。

こうした新しい発見をしたときは楽しいですね。

把握に努めていますが、修理するとなるとやはり簡単じゃないんです。

修理の必要なものが200~300点は所蔵庫に眠っています。

<プロフィール>

松原 潔 (まつばらきよし)

2007年から現職

Vol.8 神奈川県立歴史博物館 神野祐太さん

神奈川県立歴史博物館は、1904年に建てられた旧横浜正金銀行本店本館の建物をそのまま生かした外観が美しく、建築そのものが国の重要文化財に指定されています。

こちらの学芸員である神野さんにお話を伺いました。

(以下、神野さんのお話)

明治期の建築をそのまま利用した美しい博物館

当館は「かながわの文化と歴史」をテーマとする人文系の総合博物館で、1967年に神奈川県立博物館として開館、1995年に再編されて現在の名称になりました。

神奈川県立博物館時代は自然史系の展示もしていたのですが、再編にあたり小田原の入生田に生命の星・地球博物館という新しい博物館を建てて自然史系の資料や学芸員はそちらに移動しています。

原始・古代から現代・民俗まで5つの展示カテゴリーがありますが、私の担当は中世です。

中世には鎌倉幕府が開かれたので政治・経済・文化の中心地でした。

鎌倉時代はかながわの歴史上、文化史上とても重要な時代です。

館内には円覚寺舎利殿の原寸大模型がある。実物の舎利殿には入ることができないので、建物内の様子を体感できる貴重な展示。

当館の所蔵する仏像は40点ほどです。

そのうちの半分以上が複製なのですが、複製資料って意外と大事なんです。

国の重要文化財に指定されるような古代、中世の代表的な仏像はこの世に一つしかない場合がほとんどで、博物館の常設展示としてずっと展示することは物理的にも信仰上の理由からも難しいんです。

また、常時展示することは資料保存の観点からできません。

実物は持って来られないけれども、博物館は社会教育施設として「かながわの文化と歴史」がわかる展示をしなきゃいけない。

そこでどうするかというと、仏像の複製資料を展示するのが一つの方法なんです。

当館は開館以来、複製の仏像を展示してきました。時には「複製博物館」などと揶揄されたこともありますが、50年以上にわたって展示し続けることができるのは、複製資料ならではです。

仏像は立体ですから、写真ではその存在感を知ってもらうには物足りないのです。

展示される複製の仏像をみて、来館者が実物への興味を掻き立てられ、実際にみにいくきっかけにもなりますよね。

樹脂で実物そっくりに造られた薬師三尊像(原品:伊勢原市・宝城坊)

逆に言うと、いま博物館に所蔵されている仏像は、信仰の対象という意義を失ってしまったものなんです。

廃仏毀釈などで寺外に出たものを古道具屋さんから買うことでしか所蔵を増やせないのですが、それは作品の伝来がそこでいったん途切れ、歴史的・資料的価値が毀損してしまうことになるので残念なところですね。

当館では、実物の仏像も3~5体常設展示しています。

いずれも50cm以下ぐらいのあまり大きくない仏像です。

+―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――+

私がお勧めする仏像はこちら、平安から鎌倉へと時代が変わる頃に造られた阿弥陀如来様です。

個人的に好きなお顔で、顔のパーツがキュッと中央に寄って、頬やあごにたっぷりと肉付けされます。

横須賀・浄楽寺の文治5(1189)年に運慶が造った阿弥陀如来像と形がよく似ています。

当館の阿弥陀如来像のサイズが小さいものの像底を数センチ上げ底状に刳りあげるいわゆる「上げ底式内刳り」になっています。

この技法で製作年代が分かるのは浄楽寺像が一番古いので、こちらも運慶に近い仏師が造ったのではないかと思います。

銘記や像内納入品があれば歴史上にきちんと位置づけることができるんですけど、解体修理をした際には文字史料は見つからず、伝来の過程が追えないのでもともとの安置場所がわかりません。

文字史料のないなかで形と構造で製作年代を判断するしかないですが、それが美術史の醍醐味でもありますね。

頭に八角形の大きな冠をかぶり、胸の前で左右の手を上下に合わせる特徴的な形をしています。このような姿の観音像は、長野善光寺の絶対秘仏である阿弥陀三尊像を模した仏像と考えられ、いわゆる善光寺式阿弥陀三尊像の左脇侍として造られたと考えることができます。中尊である阿弥陀如来像やもう一方の脇侍である勢至菩薩像と3体セットで造られたとみられます。

実はこの観音像は最近伝来がわかってきて。

同じ形の勢至菩薩像が根津美術館にあるのは知られていたのですが、本当に一具のものか確かめる機会が意外となかったんです。

それが昨年、根津美術館さんが「阿弥陀如来 浄土への憧れ」という展示の事前調査に来られた際、形や構造もほぼ同じで、一緒に作られたものだと判明したんです。

当館の観音像の裏には江戸時代の銘文があり、根津美術館の勢至像の裏にも何個か文字があるのがわかって、筆跡的に似ているので、近世までは一緒にあったのだろうと見られます。

そうして根津美術館さんの展示では、三尊像の一具の両脇侍としてこの2体が並びました。

+―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――+

学芸員の面白いところは、やはり特別展や展示ができることですね。

調査研究はもちろん楽しいんですけれども。

一般の方にも知ってもらいたい、見てもらいたいと思った仏像を展示という形で発信できるのは学芸員じゃないと出来ません。

それに当館の特別展は学芸員が自分がやりたい展覧会を発案し、出品資料の選定から図録の作成、資料の集荷・返却、展示プランまで担当する学芸員が決めることができます。

2~3年かけて特別展を形作っていくのはとても大変ですが、その達成感や充実感は他では味わうことができないと思います。だからこそ学芸員はやめられないですね。

神野さんがはじめて担当した特別展「相模川流域のみほとけ」のフライヤー

もともと早稲田の大学院で仏像の研究をしていましたが、ひょんなことから山本勉先生をご紹介いただき、清泉女子大学大学院に5年間研究生として通いました。

山本先生には、文章の書き方からはじまり、彫刻の調査方法や研究の進め方、学芸員、研究者としての心構えまで、懇切丁寧に教えていただきました。

その後、法政大学が主体となっていたヨーロッパの博物館美術館に所蔵される仏教美術調査プロジェクトへの参加を経て、地元愛媛の久万高原町立久万美術館の学芸員になりました。

そこでは学芸員が自分一人だったので、なんでもやっていました。

館に出勤したらまずトイレ掃除から始め、草刈りもやって、受付や監視もやっていましたね。

それがあったからこそ、博物館や美術館の全体の流れを把握できるようになりました。

+―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――+

今年(2023年)の10月からは、足柄地方の仏像を扱った特別展「足柄の仏像」を開催します。

特別展 足柄の仏像

期間:2023年10月7日(土)~11月26日(日)

足柄坂や箱根山、酒匂川流域に伝わる平安から鎌倉時代の彫像など約80件(寺外初公開を含む)を中心に紹介。

見どころの一つは、発見後ほどなく国の重要文化財に指定された男女の神像です。

重文指定後、東京国立博物館で実施された新指定の展覧会に一度出陳されました。

箱根神社宝物館では5年に一度公開されていますが、山を下り博物館施設で公開されるのは初めての機会となります。

箱根神社には有名な萬巻上人坐像がありますが、こちらも17年ぶりに当館で公開します。

もう一つは小田原の本誓寺の「歯吹(はふき)」阿弥陀如来像です。

平成のはじめ頃に修理を実施し、表面のよごれを除去したところ当初の截金がよく残っている貴重な像であることがわかったんです。

なぜ歯をあらわすのかは諸説ありますが、阿弥陀如来が説法を唱える様子を表現していると考えられています。

手の先が銅で出来ていることもとても珍しいです。

なぜ銅製なのか諸説あるんですが、人肌に温めて臨終の人に触れさせるようなことがあったのではないかと言われます。

足の裏には仏足文が描かれ、一般的な立像にある足ほぞがありません。

今回の特別展では普段は一般公開されていない貴重な仏像が一堂に会します。

通常は非公開の仏像や神像が大半を占めており、今後同様な規模で特別展ができるかわかりません。

仏像がお好きな方はぜひこの機会に見に来ていただければと思っています。

<プロフィール>

神野祐太 (じんのゆうた)

神奈川県立歴史博物館学芸員

1985年生まれ 早稲田大学大学院文学研究科美術史学コース修士課程修了。

2015年より現職。神奈川県の他、広島、愛媛、高知などでもフィールドワークを展開する。

Vol.7 島田美術館 清川真潮さん

熊本城のほど近くにある島田美術館は、剣豪 宮本武蔵を中心に肥後地方の武人文化に関するコレクションを収蔵する瀟洒な雰囲気の美術館です。

所蔵品の蒐集に努めた島田真富(まとみ)氏の曾孫で、同館で事務局長と学芸担当を兼務する清川真潮さんにお話を伺いました。

(以下清川さんのお話)

熊本駅、熊本城から車で10分ほどの住宅地にある当館は、収蔵品を蒐集した島田真富が西南戦争後に住んでいた母屋の跡地に建っています。

明治39年頃、武蔵を慕う熊本の有志がいま一度武蔵の本当の姿を顕彰しようと「宮本武蔵遺蹟顕彰会」(通称:武蔵会)を発足させ、真富の叔父が立ち上げメンバーの一員となりました。

その後会員となった真富は昭和30年代まで会長を務めましたが、特に明治終わりから昭和はじめにかけて旧家の伝来品が手放された時に「武蔵先生のものだけでなく、その周辺の武家文化に関わる品々も熊本から散逸しないようにせんといかん」と精力的に活動しました。

昭和46年8月に撮影された島田真富氏

真富は92歳で亡くなりますが、生涯一度も洋服を着たことがないんです。

「洋服ば着とる者に直垂(ひたたれ)や大鎧(おおよろい)の着付けのわかるか」というのが口癖で、生活では可能な限りの「いにしへ」ぶりを通した生粋の「肥後もっこす」(=熊本弁で無骨・頑固者の意)でした。

そうした信念のもとで彼が残したのが、当館のコレクションです。

最晩年の真富は蒐集した史料の一般公開を望むようになりました。

その遺志を孫の真祐(しんすけ/清川さんの父)が継ぎ、昭和52年に当館を立ち上げました。

公立でもなく、企業の後ろ盾もない小さなプライベートミュージアムですから、常に資金難で運営は手探り状態でした。

初代館長を40年近く務めた真祐も7年前にこの世を去り、残された者として常に限界を感じつつもなんとか現在に至り、今年で開館46年目を迎えます。

武蔵肖像:基本的に武蔵の月命日5月以外はレプリカを展示

収蔵品の中で最も有名なものは、当館唯一の県指定文化財「宮本武蔵肖像」です。

この肖像画は武蔵の熊本での弟子筆頭だった寺尾家に伝わり、二天一流の流祖の尊像として大切にされてきたものです。

一昨年、長年の汚れや折れを修復し、描かれた当時の姿に戻りました。

ここに描かれる武蔵の姿勢と表情が、武蔵の著書『五輪書』の「水の巻」で語られる「兵法身なりの事」とよく重なることが特徴です。

『五輪書 風の巻』写し 島田美術館所蔵

『五輪書』は、いまでこそ日本のみならず海外でも親しまれていますが、実は武蔵没後260年あまりもの間、流派内だけで受け継がれてきた秘伝でした。

これを公開したのが、宮本武蔵遺蹟顕彰会です。

結成間もない明治42年に武蔵の事績をまとめた、通称「顕彰会本」と呼ばれる本を出版し、その中で『五輪書』が初めて公刊されました。

熊本で生まれ秘伝となった『五輪書』が、再び熊本から発信されたのは、ここ熊本に霊巌洞や塚や供養塔、武蔵が拝領していた屋敷の井戸跡があり、また旧藩主細川家や八代城主松井家を中心に自筆の書画や公的記録の類が少なからず残っていて、宮本武蔵なる歴史的人物が現実に存在したという実感が、熊本の人たちにあったからでしょう。

真富たちは常に「武蔵先生」と親愛の念をもってその名を口にしていましたから。

「不動明王立像」(公益財団法人島田美術館寄託)

宮本武蔵遺蹟顕彰会では会長の島田真富が講演を、二天一流鶴田派15代宗家の松永展幸氏が演武を行う形で全国行脚をしていました。

この不動明王像は、その二天一流鶴田派17代宗家に伝わるものを当館に寄託いただておりまして、現在常設で展示しています。

二天一流鶴田派17代宗家 松永和典氏

松永さんご登場

「この不動明王は眼光鋭く、大ぶりの剣を右上段に構えて岩の上に立っています。

まるで剣術の構えのようでしょう。小さいながらも気迫に満ちた名品です。

島田美術館で360度じっくりご覧ただきたい」と松永氏。

実は現在、当像の宝剣を実寸大でレプリカにし、レターオープナーとして商品化するプロジェクトを進めています。今秋には発売予定なので、ぜひ楽しみにお待ちください!

+―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――+

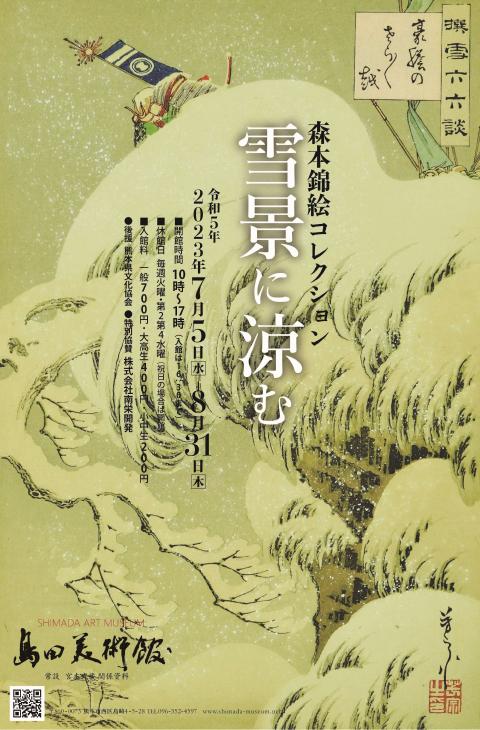

当館では季節に合わせた企画展も行っており、8月31日までは「森本錦絵コレクション 雪景に涼む」を開催中です。

暑い夏に雪の情景が描かれた浮世絵で涼んでいただく企画で、熊本城下にある森本襖表具材料店が明治から昭和初期にかけて蒐集した浮世絵コレクションから、二代歌川芳宗の作品『撰雪六六談』を紹介します。

表構えが移築された森本襖表具材料店

この浮世絵作品とあわせて見ていただきたいのが、これを蒐集した森本襖表具材料店の一部を設えた別館です。

明治19年築の商家建築で、ガラスや鉄が普及する以前の店構え、室町時代の洛中図にも登場する構造の名残りをとどめた希少な建築です。

2016年の熊本地震で被災した際、解体を惜しむ地域の人たちの手により店構えの一部を当館へ移築しました。

ギャラリーとして活用することで、歴史的遺物として風化することなく、美術館の一部として新たな機能を担う存在となっています。

武蔵関係の史料しかり、地域の人たちが切に残したいと心を寄せたものこそが文化財だと思います。

小さいながら、その思いに応えられる美術館でありたいと思っています。

<プロフィール>

清川真潮 きよかわましお

島田美術館学芸担当・事務局長

1973年生まれ。奈良大学文学部史学科卒、2013年より現職

Vol.6 茨城県立歴史館 蔀政人さん

日本三名園のひとつで、国の史跡および名勝に指定される水戸市の偕楽園。

ここに隣接する茨城県立歴史館は、古代から現代まで、茨城県の歴史を一度に体感できる施設です。

こちらで学芸員をされている蔀(しどみ)さんにお話を伺いました。

(以下、蔀さんのお話)

来年、令和6年に開館50周年を迎える茨城県立歴史館は、考古・民俗・美術工芸・歴史といった様々な分野の作品を収集・保存、調査研究、展示する博物館施設であるとともに、県の行政文書を保管する公文書館でもあります。

敷地内には、旧水海道小学校という現在の常総市にあった小学校や、江戸時代中期に建てられた、現在の潮来市にあった古民家である旧茂木家住宅が移築されている他、茶室なども備わっています。

隣接する偕楽園は梅のシーズンが一番人気なので、当館でもその時期に合わせて特別展を行っています。

「茨城の歴史をさぐる」と題した常設展では、縄文時代から戦後・現代まで展示していますが、その中心となるのは水戸藩関係だと思われます。

江戸時代、徳川御三家の一つとして光圀、斉昭(なりあき)、そして慶喜も輩出した地域なので、県民の方からも人気があります。

当館の一橋徳川家記念室には、令和2年に国の重要文化財に指定された徳川御三卿の一橋徳川家の資料が所蔵されています。

この他、当館では平成30年に国の重要文化財に指定された三昧塚古墳(茨城県行方市)の出土品も所蔵しており、これらを核とする様々な収蔵資料の調査研究・展示を日々行っています。

+―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――+

私は仏教美術、その中でも仏画を専門とし、大学時代から来迎図を中心に研究を進めてきました。

館蔵品の中には、現在開催中の企画展「メノツケドコロⅡ―収蔵品の謎を解明せよ!」(2023年7月30日まで)にも展示している阿弥陀二十五菩薩来迎図があります。

ここには、亡くなった人を阿弥陀如来が西方浄土から迎えに来る一瞬が描かれています。

阿弥陀来迎図に描かれる菩薩の数にはさまざまなバリエーションがありますが、こちらの作品には阿弥陀如来と観音菩薩、勢至菩薩といった阿弥陀三尊に、二十五菩薩を加えた計28体が描かれています。

二十五菩薩はそれぞれ楽器や供養具を持っていて、笙(しょう)や篳篥(ひちりき)、笛などの有名なものから、方磬(ほうきょう)や楷鼓(かいこ)といったあまり耳にしたことのない楽器も見られます。

本来、菩薩たちは今より表情豊かに描かれていたと思われますが、経年により見えにくくなっていたためか、目鼻口は後の時代に描き足されてしまっており、当初どのような表情をしていたかは分かりません。

しかし、例えば楽器を持つ手の形や指先の動きなどは当初のままなので、こちらは見所の一つですね。

死に面した不安な状況のとき、このような阿弥陀如来や菩薩たちが迎えに来て、少しでも安心して極楽へ行けることを願っていたということを考えると、非常に幻想的な絵だなと思いますね。

この来迎図は、明治初期の廃仏毀釈まで、鎌倉の鶴岡八幡宮に伝来していたということが箱書から分かります。

館蔵の仏像でおススメするのは、こちらの銅造誕生釈迦仏立像ですね。

茨城県南の稲敷市にあった下君山廃寺から出土したと言われています。誕生釈迦仏というと、右手を上げて左手を下げる形が一般的ですが、こちらの像は逆で、左手を上げて右手を下げる形式となっています。

奈良時代の後半頃に造られたとみられ、少し頭が大きくて体が小さい、非常にかわいらしいプロポーションをしています。

顔の表面は摩耗しているため表情が読み取れませんが、それでも何かが伝わってくる、ユーモラスさみたいなところがありますね。

誕生釈迦仏なのでお釈迦様の誕生日、 4月8日の潅仏会に使われたと考えられます。

+―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――+

学芸員の仕事には、資料収集・保存、調査研究、展示、教育普及などがありますが、その中でも大きな割合を占めるのは、やはり展示ですね。

およそ年に一本、展示を担当しています。

直近では「鹿島と香取」(2023年5月7日終了)という展示を担当しました。

展示は、各担当者が研究したものを「こういう風に見せたい」ということを考えるところから始まります。

ある程度の章立てを考えつつ、まずは展示したい資料の候補を挙げていくんです。

“ドリームプラン”などと呼ばれているんですが、これを出せたらベストという理想のリストですね。

これを元に、各地へ調査に行きつつ所蔵者との交渉を進めていきます。

所蔵者のご都合や資料の状態のほか、予算や展示スペースなどの理由で出陳を諦めたり削ったりしていきます。

ある程度作品リストが固まってきたら、もっと綿密に、どういったストーリーで見せていくかを考えていきます。これと同時に、図録やキャプションの執筆など細々とした作業が加わってきます。

所蔵者との交渉というのは学芸員の醍醐味でもあるんです。

私なんてまだまだ若輩ですけれど、経験を積んでいくと各所との繋がりができますので、それを生かしつつ交渉を進めていきます。

そういうネットワークが築けていくと、例えば「ここにこういう作品があるよ」みたいな情報をいただけたりもするんです。

+―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――+

当館では、開館50周年に向けて、様々な展示やイベントを企画しています。

歴史館の半世紀を回顧するとともに、新たな50年へと向かっていくので、ぜひご来館ください。

展示以外にも、一息つけるカフェや、梅やいちょう並木など四季折々に変化を見せる庭園などもあるので、ちょっとした疲れを癒やしに来ていただけたらありがたいです。

<プロフィール>

蔀政人 (しどみまさと)

1993年生まれ 青山学院大学博士後期課程単位取得退学

令和2年4月より現職

Vol.5 鎌倉国宝館 石井千紘さん

鎌倉観光いちばんの人気スポットである鶴岡八幡宮。いつも多くの人で賑わう境内の一角で、閑静でレトロな佇まいを見せているのが鎌倉国宝館です。

中世以降の資料を中心に6000点にものぼる収蔵品を誇る、歴史ある博物館です。

こちらで学芸員をされている石井千紘さんに話をうかがいました。

(以下、石井さんのお話)

賑わう境内の一角に静かに佇む鎌倉国宝館

大正12年の関東大震災の後、文化財の保護のため、鎌倉にも東京や京都のような博物館が必要だとして、鎌倉同人会をはじめとした多くの方々からの寄付を受け、昭和3年にオープンしました。

今年で開館95年を迎える、日本でも特に古い博物館の一つです。

主に鎌倉とその周辺地域の寺社に伝わる作品をお預かりしています。

つい先日も円覚寺さま(鎌倉市山ノ内)から色々な資料をお預かりしたところで、今なお収蔵品が増えている状況です。

収蔵資料の多くが寄託品で、市内外合わせて50以上の寺社が当館に資料を預けてくださっています。

鎌倉は禅宗や浄土経系の寺院の多いところですので、それらにまつわる資料が豊富です。

大正から昭和にかけて活躍した工芸家 小川三知の手によるステンドグラス

展示場のある本館自体も国の登録有形文化財になっています。

高床式校倉造風の、正倉院を模した外観になっているところが特色です。

入口のドアに嵌め込まれたステンドグラスは、小川三知(おがわさんち)という工芸家が、当時の鎌倉町の星月の町章をモチーフに作成したものです。

館内には中世の仏像がズラリと並ぶ

当館で私が一番お勧めしたいのは、こちらの十二神将立像です。

中央の薬師三尊像と一緒に、鎌倉市大町の辻薬師堂に祀られていたもので、平成5年に鎌倉市に移管され、当館の所蔵品になった後、14年もの歳月をかけて修理をし、今こうして平常展示の要となっています。

中尊の薬師如来像と脇侍の日光菩薩・月光菩薩像、そして十二神将像は、もともと一具として造られたものではありません。

薬師如来は平安時代、日光・月光菩薩は江戸時代、十二神将のうち8軀は鎌倉時代、4軀は江戸時代の作です。

薬師如来像には鎌倉の東光寺という寺の本尊であったことを示す銘札が入っていました。その後名越にあったという長善寺へ、そして辻薬師堂へ移ったという経緯がありますが、造立の由来などは不明です。

十二神将立像のうち巳神像

十二神将像の像高はおおよそ140センチ前後と比較的大きく、眷属像がこれだけのサイズということは、この像たちが取り巻いていた当初の本尊像も相当大きかったはずです。

それなりの由緒をもつお寺にお祀りされていた像だと考えられますが、それがどこなのか分からないのは少し寂しい気もしますね。

鎌倉時代の8軀は、年輪年代測定と様式によって13世紀の半ばくらいの制作であることが分かっています。

これだけ立派な像が現在まできちんと残されているのはすごいことです。

肉が盛り上がる背中

この像を後ろから見ると、肉がベルトの上に乗っている感じがちゃんとあるんです。

身体から浮く胸当てのパーツ

それから胸甲の端が身体から浮くように作られているのもポイントです。

固いものは固く、やわらかいものはやわらかくきちんと造形され、しっかり手を掛けて造ろうとしていたことが見て取れます。

十二神将立像のうち戌神像

イチオシはこの戌神像ですね。

かっこいい像は他にもたくさんありますが、その中でも鎌倉らしい伝承(*注)に関係している像です。

十二神将では、このようにはっきりとした巻き毛も珍しいし、外国人のような彫り深い顔も特徴的です。

顔も小さくてプロポーションもいいですね。

昨年のNHK大河ドラマに、こちらと覚園寺さま(鎌倉市二階堂)の戌神像を参考にして作った仏像が登場するシーンがあったので、ぜひモデルとなった像の実物をご覧いただきたいです。

*注:北条義時の戌神将伝説

鎌倉幕府二代執権の北条義時は、建保6(1218)年7月8日、三代将軍源実朝の鶴岡八幡宮参拝に従行しました。するとその晩、夢に戌神将が現れ「来年の拝賀には随行しないように」と告げました。義時は自身の安全を願い、翌日に薬師如来を本尊とした堂の造営を命じ、落成したのが後に覚園寺となる大倉薬師堂です。

年が明け、1月に再び実朝の拝賀式が催され義時も同行しますが、楼門に入る際に気分が悪くなったため屋敷へ帰り、実朝はここで甥の公暁によって暗殺されてしまいます。お告げにより襲撃の難を逃れた義時は、大倉薬師堂の戌神将を一層篤く敬ったといいます。

+―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――+

仏像そのものも好きですが、それを造った仏師に興味があって、大学院では仏師 善円・善慶について研究しました。

途中で改名したことのわかっている珍しい仏師なので、その改名の背景や、それによって作風が変わったのか、といったことを調べていました。

善円の作とされる仏像をモデルとしたイスムTanaCOCORO[掌]文殊菩薩

最初、善円と善慶は活動時期や作風が近くて、しかも名前に同じ「善」の字が入っていたので、親子だと思われていたんですね。

そこに善円の生年が書かれた作品が見つかり、もともと生年のわかっていた善慶と同年だということで、善円と善慶が同一人と考えられるようになりました。

改名の理由は分かっていませんが、「慶」の字が付く名になった時に、法橋位も得ていることが重要だと思います。

仏師に与えられる「僧綱位」という称号(法橋・法眼・法印)があるのですが、これを得ることのできる立場にならなければいけない、もしくはなりたい事情があって改名したのではないかというのが私の説です。

当時、僧綱位にあった仏師は、三派(注:円派・院派・慶派)に属する者に限られていたことが分かったので、正統な慶派仏師となり「慶」の字がつく名に改め、はじめて法橋位を得ることができたのではないかと考えています。

善円に興味を持ったのは、2012年に金沢文庫で開催された「解脱上人貞慶-鎌倉仏教の本流-」という展覧会で出会った十一面観音菩薩立像(奈良国立博物館所蔵)のあまりのかわいらしさに衝撃を受けたことがきっかけです。

+―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――+

学芸員は文化財の調査・研究をすることや、展覧会を企画して資料の価値を周知することが本分ですが、当館は今、正職員では学芸員が私一人という状態なので大変です。

ここまで少ないと非常に心もとないのですが、他の職員と一緒に、大きなものから小さなものまで、年中何かしらの展覧会の準備をしています。

石井さんが作成した展示キャプション

展示の企画書やキャプション、図録などの文章を書くこと自体は好きなのですが、なにぶん書くスピードが遅いので苦労します。

「これで伝わるかな?」と思いながら、書いては消して、書いては消しての繰り返しで、産みの苦しみを感じながら書いています。

+―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――+

鎌倉国宝館では、2023年10月から小田原の宝金剛寺(ほうこんごうじ)の寺宝を集めた展覧会を予定しています。

寺外初出陳の資料や平安時代の貴重な仏像にお出ましいただく予定なので、ぜひ皆さんに来ていただきたいですね。

2023年7月2日(日曜日)まで、仏画を楽しく学べる「仏画入門 ーはじめまして! 仏教絵画鑑賞ー」を開催中!

<プロフィール>

石井千紘 (いしいちひろ)

鎌倉国宝館学芸員

1989年生まれ 青山学院大学大学院文学研究科比較芸術学専攻博士後期課程単位取得済退学

令和元年10月より現職。

Vol.4 鳥取県立博物館 福代宏さん

日々、貴重な文化財の収集や調査研究、管理、展示を行う学芸員さんに、お仕事内容やイチオシの収蔵品についてお話しいただく「学芸員さんに聞きました」。

第4回目は、鳥取県立博物館学芸課人文担当の福代宏さんの登場です。

(以下、福代さんのお話)

鳥取県の総合博物館として昨年、開館50周年を迎えた当館は、県内の歴史・民俗、自然、美術の3分野を紹介展示しています。

昭和47年10月、久松山下鳥取城跡内にオープンした鳥取県立博物館

実は令和7年春、県中部の倉吉市に新たに県立美術館が開館することになりました。

この美術館の開館した後、当館は自然と歴史・民俗中心の施設になります。

美術館では近現代の美術を中心とした展示を行いますが、仏教美術関連については所有する寺院・神社さまの意向を受け、県中部エリアの社寺さまのものは美術館で、東部エリアの社寺さまのものは引き続き当館で保管・展示する予定です。

それまでの間であれば当館ですべて見ることができるかというと、現在は美術館の開館準備のため当館の美術常設展示室は閉鎖され、仏教美術や仏像を見られる状態ではありません。

そんな中ではありますが、イチオシであるこちらの蔵王権現像は、ご来館いただければいつでも見ていただけます。

この像は、三仏寺奥之院[投入堂]の安置とされ「正本尊」と呼ばれる、国重要文化財の像を等身大で複製したもので、投入堂の模型とともに歴史・民俗展示室に常設展示しています。

複製像ではありますが大変精巧に作られています。

平成17年、当時まだ珍しかった三次元計測を用いて三佛寺でデータを取り、光(ひかり)合成という技術で原型を作成し、さらに模刻の技術者が雌型を作り調整を施したものです。

エポキシ樹脂とガラス繊維を組み合わせた強化樹脂(FRP)で作られた本体に、金箔、白土、アクリル絵の具等を用いて彩色を施し、実物そのもののような質感や迫力を表現しています。

照明に照らされたガラス越しの姿は、まさに木彫のように見えると思います。

現在、鳥取県の国宝は3件のみで、うち2件は東京国立博物館に寄託されています。

そのため鳥取県で見られる唯一の国宝が、三仏寺奥院の[投入堂]となります。

現在では附(つけたり)として投入堂の棟札・古材も追加で国宝指定されています。

その投入堂に祀られていた三徳山の本尊・蔵王権現は、像自体が旧国宝であり、鳥取県を代表する仏像であると思います。

また、この像は、X線透過撮影で像内に木札と巻物のような影があることがわかっています。

もし納入物が調査され、歴史的な発見があればさらに価値が高まるかもしれません。今後科学技術が発展し、破壊せずに分析できるような技術が進んだら、ですが……。

投入堂本尊をみうらじゅん氏とイスムのコラボで製品化したTanaCOCORO[掌] 蔵王権現

国宝[投入堂]を有する三徳山と、中腹に大山寺を有し伯耆(ほうき)富士と称される大山(だいせん)。

この二つの霊山は鳥取県が全国に誇る歴史ある山です。

研究者を集めさらに調査研究が進むことを目的に、私が理事を務める日本山岳修験学会では両山で学術大会を開いたこともあります。

日本山岳修験学会 学術大会の様子

日本山岳修験学会とは修験道の学術的な研究を行う会で、山岳信仰や修験に関心を持つ方々で広く構成されています。

半分が学者さん、半分は社寺の関係者や宗教者ですが、単に山が好きという方も参加しています。

実際に行をする方もいて、その行にどんな意味があるのか理解を深め、フィールドワークに活かす方もいらしゃるんですよ。

伯耆富士と呼ばれる霊峰 大山

修験学会では全国の霊山や神社仏閣にお邪魔できることも魅力です。

「学会」といっても閉鎖的でハードルの高いものではなく、公開講座などは一般にも開かれてます。

ちょっと話を聞いてみたいと参加する方もいるので、興味のある方はぜひ山岳修験学会のホームページをご覧ください。

私はこの他に、山陰民俗学会、鳥取民俗懇話会、伯耆文化研究会といった地域の研究活動にも参加しています。

民俗学が専門なので、「人が生きていくうえで何を頼りにしていたか?」というところに興味があり、人びとの信仰世界を深く知りたいという思いがこうした活動に結びついてきました。

+―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――+

「学芸員あるある」といえば、月並みなんですけど「まず体力」(笑)。

と言いますのも、大山や三徳山など現地の山寺に行く機会が多く、しかも借用を前提とした調査となるとたくさんの荷物を担いで上がらないといけません。

何か忘れ物をすれば往復することになりますからね(笑)。

やはり、今は人気(ひとけ)ない山深いところにこそ古い文化財が遺されてるということもありますので、かなり鍛えられるといいますか、体力は必要になりますね。

摩崖仏の調査風景

ちなみに、「日本一危険な国宝」と呼ばれる[投入堂]。

私は残念ながら入っていませんが、近年の修復時に関係者による調査が行われています。

この投入堂、基本的に身舎(もや)正面の扉は神様のもので内開きになっており、東隣の愛染堂に続く庇(濡れ縁)に取り付けられた立格子も動かないもので、人間が進入するものではありません。

昭和初期までは自己責任で、崖に張り付いて登る人もあったようですが、現在では崖の手前に防護柵を設けて手前で拝観することになっています。

+―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――+

その他の当館の見どころとしては自然分野で、全長約7メートルくらいのダイオウイカのホルマリン標本が自然展示室に鎮座しています。

リュウグウノツカイのはく製標本もあります。

開館50周年を迎え古びた施設ではありますが、当館が立地する鳥取城跡のある久松山は、かつて羽柴(豊臣)秀吉に「鳥取の渇え殺し」という兵糧攻めを受けた歴史ある山です。

また、自然環境も豊かなロケーションで、鳥取県の歴史や自然がギュっと凝縮した、県外の方にも鳥取県を感じていただけるような施設となっております。

ぜひ軽い気持ちでご来館いただければと思います。

<プロフィール>

福代 宏(ふくしろ ひろし)

鳥取県立博物館 学芸課 人文担当

1968年生まれ。埼玉大学教養学部教養学科卒業。平成5年より現職。

日本山岳修験学会(理事)

山陰民俗学会(理事)

鳥取民俗懇話会(副会長兼事務局長)

伯耆文化研究会(理事)